"삐삐, 삐삐~ 응답하라 1997" ...책방 풀무질과 나 #8

"삐삐, 삐삐~ 응답하라 1997" ...책방 풀무질과 나 #8

작은 책방 지키기 25년! 도서출판 '한티재'가 동네서점 포스트에 1년간 연재해 온 성균관대학교 앞 ‘책방 풀무질’ 책방지기 은종복의 오래되고 따뜻한 이야기를 엮어 책으로 펴냈다. #동네서점브릿지

90년대 중반 성균관대 학생들은 삐삐에 찍힌 전화를 받으러 우리 책방에 왔다. 세상을 맑고 밝게 바꾸려는 책도 많이 팔렸다. ‘삐삐’와 ‘풀무질 알림판’이 있던 그 시절이 그립다. 아, 그날이 다시 오려나?

1990년대 중반에 새로운 통신 기구가 있었다.

예를 들면, '8282027458891' 이런 숫자가 뜨면 '빨리 빨리 서울 7458891번으로 전화해 달라'는 것이다.

무선호출기 '삐삐'는 1990년대 중반 사람들이 서로 만나는 중요한 전자기기였다. ©dcollection.nl.go.kr바로 ‘삐삐’다. 어른 손가락만한 크기에서 ‘삐삐’하면서 신호음이 울린다. 지금은 누구나 손전화기를 갖고 다니지만 그땐 손전화기를 갖고 다니는 사람이 거의 없었다. 손전화기 크기가 <월간 작은책> 반만 했고 가격은 지금 돈으로 치면 2백만 원은 했다. 삐삐는 숫자를 나타내 주어서 서로 정보를 교환했다.

책방 풀무질에 오는 학생들은 책을 사러 오기도 했지만, 삐삐에 찍힌 전화를 받으러 왔다. 바로 7458891번이 책방 전화번호다. 내가 업무용으로 쓰고 있는 전화에 학생들은 받는 전화번호로 찍어 놓았다. “선배님, 전화 좀 끊어 주세요. 저한테 급하게 올 전화가 있어요.” 학생들은 내가 전화를 쓰는 것도 막았다. 그뿐이 아니다. 그 학생 뒤로 서넛이 줄을 서서 전화 오기를 기다렸다. 책방 업무가 마비되었다.

책방 풀무질 안쪽에도 걸고 받을 수 있는 공중전화기를 놓았다. ©책방 풀무질나는 책방 문 가까이에 받을 수 있는 공중전화기를 놓았다. 그때 돈으로 50만 원쯤 주었다. 나중에 해지할 때 얼마는 돌려준다고 했지만, 그 당시로는 꽤 큰돈이었다. 그런데 그 전화기를 놓자 학생들은 더욱 책방에 드나들었다. "여보세요, 전화 좀 그만 끊으시죠." "왜 그래요. 내가 내 전화 쓰는데." 이런 말을 하면서 다투기도 했다.

전화번호가 있어서 그 공중전화로 삐삐 메시지를 보내 다시 그 공중전화번호로 전화해 달라고 했다. 학생들이 줄을 서서 기다리자 다시 책방 풀무질 대표번호로 전화해 달라고 하는 학생들도 생겼다. 그 시절이 한 2년쯤 되었을까. 손전화기가 빠르게 보급되면서 사라졌다.

이렇게 책방 안에는 서로 전화를 받으려 애를 쓰고 소란을 피우면서도 책은 한 권 사지 않는 학생들이 많았다. 그래도 그들을 미워하진 않았다.

이때까진 정말 책이 많이 팔렸다.

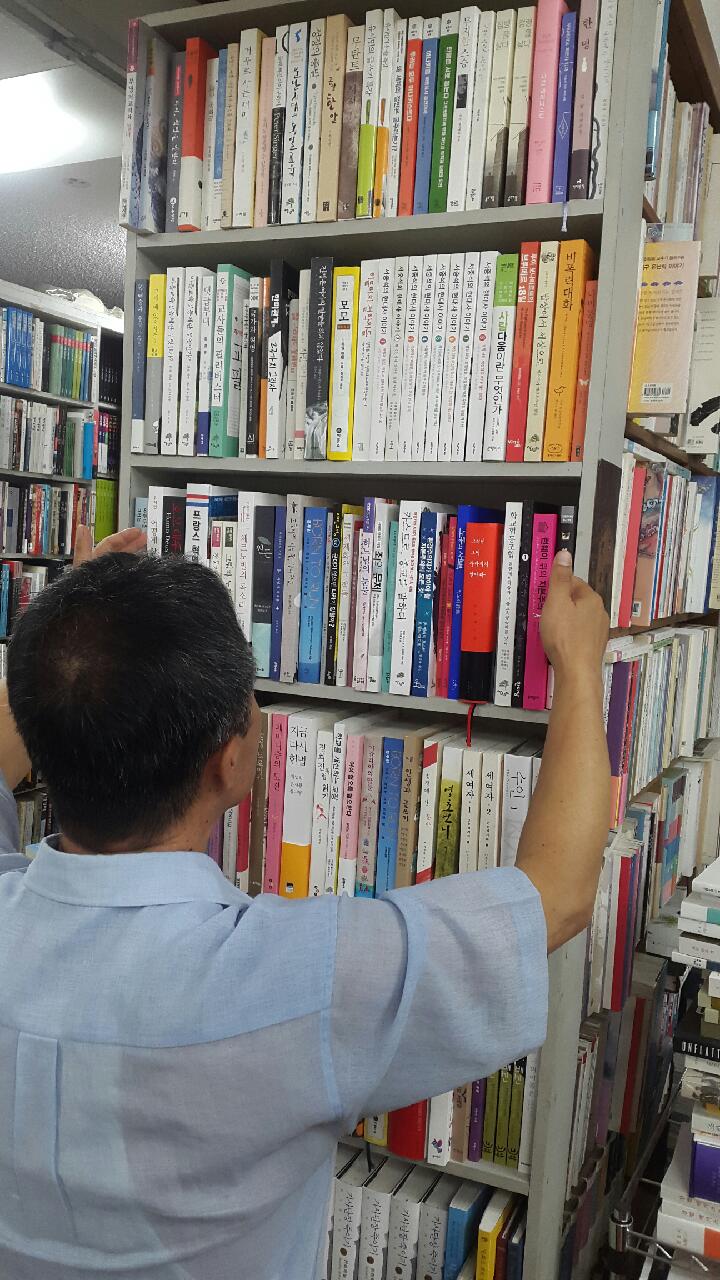

책방 1층은 4.5평밖에 안 되고 책도 지금처럼 2중장이 아니고 책장도 높지 않아서 책이 만 권도 채 되지 않았다. 지금 책방에는 책이 5만 권이 넘는다. 하지만 책은 그때가 훨씬 많이 팔렸다. 아직 완전도서정가제가 지켜지고 있었고 사회주의를 실험했던 나라들이 차례차례 쓰러졌지만, 여전히 인문사회과학 공부를 하는 학생들도 많았다. 그 기간이 3~4년뿐이었지만.

책방 풀무질에는 철마다 <창작과비평> 계간지가 30부 들어왔다. 일주일이 지나면 다시 주문해야 했다. 지금은 딱 2부 들어오는데 겨우 팔린다. 읽기 힘든 <이론>이라는 책이 있다. 루이 알튀세르나 에티엔 발리바르가 쓴 최신 마르크스이론이 들어 있는데 대학원생은 되어야 읽을 정도로 어렵다. 그 책은 부정기로 나왔다. 책이 들어오면 한 달에 200부씩 팔렸다. 그리고 학생들은 4월 초만 되면 학회나 동아리에서 인문사회과학 책읽기모임을 꾸렸다. 대충 생각해도 성균관대학교에서만도 세상을 바꾸는 공부모임이 100개가 넘었다.

새 학기가 되면 학생들은 인문사회과학 공부를 열심히 했다. ©책방 풀무질

<전태일 평전>, <철학에세이>, <껍데기를 벗고서2>, <껍데기를 벗고서3>, <우리역사이야기3>, <다시 쓰는 한국 현대사>, <철학의 기초이론>, <경제학의 기초이론>, <벗>, <죽음을 넘어 시대의 어둠을 넘어>, <새로 쓰는 성 이야기>, <새로 쓰는 사랑 이야기> 같은 책들은 한 책마다 100부 넘게 팔렸다. 책방 청소할 틈이 없을 정도로 학생들이 줄줄이 책을 사러 왔다.

선배는 후배에게 아낌없이 책을 사 주었다. ©책방 풀무질3월 새 학기가 시작되면 선배들은 후배들을 우르르 책방 풀무질에 데리고 왔다. 그리곤 책방 한쪽에 가서 두 팔을 어깨너비로 벌린다. 그 책을 다 달라고 한다. 그 자리에 30권쯤 되는 책을 현금으로 계산해서 학생들에게 주곤 했다. 그때는 카드가 거의 없었고 학생들은 당연히 현금으로 샀다. 학생들이 돈이 어디 있겠는가. 시골 부모님이 방세 내라고 준 돈이나 등록금을 내라고 준 돈을 먼저 후배들 책 사주고 술 사주는 데 썼다. 그런 일은 자연스러웠다.

이렇게 책을 많이 사고 책방 풀무질을 아끼고 사랑하는데 내가 삐삐로 책방에서 소란을 피운다고 야단을 치겠는가. 오히려 나는 서둘러 내 전화를 끊고 공중전화를 한 대 더 놔야 되나 고민을 할 뿐이었다.

책방 풀무질에는 또 다른 정보 교환하는 곳이 있었다.

바로 책방 들머리 오른쪽 유리 간판이다. 그곳에 나는 아침마다 흰 벽지 두 장을 붙여 놓는다. 책방 풀무질 가까이에 대학로가 있어서 길에는 연극 포스터가 많이 붙어 있다. 연극이 끝난 포스터를 떼어다가 포스터 뒤 하얀 면이 보이도록 풀무질 오른쪽 유리판에 붙였다.

어느 날 난리가 났다. “형, 이거 어제 것 아니에요. 어제 제가 쓴 글이 아직 있어서요.” 나는 책방 일이 바빠서 벽지를 갈지 못했다. 저녁 어스름이 되어서야 그걸 알았다. 학생들은 그걸 모르고 거기에 또 이런저런 내용을 적었다. 상식아, '종로분식'에서 8시에 보자. 종민아, 오늘 세미나는 '좋은세상'에서 한다. 이렇게 되면 학생들이 헷갈려서 큰일이다. 나는 그 벽지를 떼려하니 그 학생은 안 된다고 했다. 이미 써 놓은 게 많아서. 이렇게 책방 풀무질 알림판은 학생들에게 꼭 필요한 정보나눔판이었다.

성균관대학교는 학교 정문에서 학생회관까지 가려면 15분쯤 걸어가야 했다. 그래서 책방 풀무질에 있는 알림판은 더욱 중요했다. 특히 군대 갔다가 휴가를 나왔거나 휴학을 하다가 오랜만에 학교를 온 학생들에겐 동무들이 있는 술자리를 찾을 수 있는 좋은 이정표였다. 졸업식이 있는 날은 책방 유리문 전체가 알림판으로 바뀐다. 서로 더 잘 보이게 붙이려고 다른 이가 붙인 것을 살짝 옮겨놓고 자신들 것을 붙이기에 바쁘다. 키 큰 학생들은 책방 높은 곳에 붙여 놓아서 다음 날 그것을 떼려면 의자를 써야 했다.

“이곳이 아빠가 대학 다닐 때도 있었던 책방이야.”

그렇게 술을 마시고 책을 사고 공부를 하고 데모를 하던 학생들은 다 어디로 갔을까. 20년이 지나서 그때 학생들이 아이를 낳아서 다시 책방 풀무질에 와서 자기 아이들에게 책을 한 권 고르라고 말을 하면 난 코끝이 더욱 찡해진다.

‘삐삐’와 ‘풀무질 알림판’이 있던 시절이 그립다.

세상을 맑고 밝게 바꾸려는 책도 많이 팔려서 더 그립다. 아, 그날이 다시 오려나?

2017년 7월 30일 일요일 새소리를 듣는 맑은 아침에

인문사회과학책방 풀무질 일꾼 은종복 드림.

풀무질 (Pulmuzil)은 성균관대 앞에서 사회과학서점의 명맥을 튼튼히 잇고 있는 서점이다. 협동조합 형태로 운영되고 있으며 '풀무질놀이터'와 '풀빵', '한평장터'가 함께 있다. 보물을 찾는 기분으로 책을 둘러볼 수 있으며 '풀빵'이라 불리는 서점 안의 작은 공간에선 다양한 모임이 꾸준히 열리고 있다.

Mon-Fri 09:00-22:00, Sat-Sun 12:00-21:00 (추석/설 명절연휴 휴무) | 02-745-8891 / 010-4311-6175

페이스북 www.facebook.com/pulmuzil

즐거운 책문화 공유와 소비 생활을 응원합니다.

계간 동네서점은 1년에 4번 발행하는 정기간행물입니다. 전국 각 지역의 책방지기가 글·사진을 직접 쓰고, 해당 지역 작가와 협업 제작합니다. 지금 전국 가까운 책방에서 만나요!

동네서점지도 앱에서 무료 배포처를 검색하세요.